অনলাইন ডেস্ক : জাতিসংঘ শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনারের (ইউএনএইচসিআর) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ বিশ্বে ৪৪ লাখ নাগরিক রাষ্ট্রবিহীন অবস্থায় আছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ রোহিঙ্গা, কুর্দি, ফিলিস্তিন জাতিগোষ্ঠীর। অনেকে মনে করেন, রাষ্ট্রবিহীন এ মানুষের সংখ্যা আরো বেশি। কারণ অনেক দেশই তাদের সীমানায় বসবাস করা রাষ্ট্রবিহীন মানুষের প্রকৃত সংখ্যা প্রকাশ করতে চায় না।

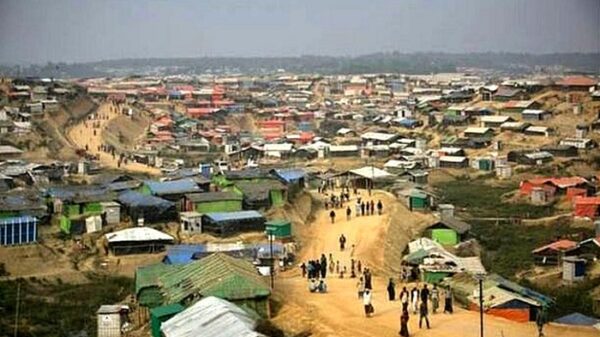

বিশ্বের রাষ্ট্রবিহীন নাগরিকদের মধ্যে এক-চতুর্থাংশেরও বেশি অন্তত ১২ লাখ এ মুহূর্তে অবস্থান করছে বাংলাদেশে। এদের প্রায় সবাই রোহিঙ্গা, যাদের জন্মভূমি মিয়ানমার তাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। ফলে কক্সবাজার ও ভাসানচরের শিবিরগুলো আজ বিশ্বের বৃহত্তম রাষ্ট্রবিহীন জনগোষ্ঠীর আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে।

জাতিসংঘের ১৯৫৪ সালের কনভেনশন অনুযায়ী, ‘স্টেটলেস’ বা রাষ্ট্রবিহীন হলেন এমন ‘একজন ব্যক্তি যাকে কোনো রাষ্ট্র তার আইনের অধীনে নিজের নাগরিক হিসেবে গণ্য করে না’। অর্থাৎ তিনি একজন নাগরিকত্বহীন ব্যক্তি, কোনো দেশের নাগরিক নন, বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রই তাকে নিজের নাগরিক বলে স্বীকার করে না। এ কারণে রাষ্ট্রবিহীন ব্যক্তিরা ভোটাধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, চাকরি ও ভ্রমণের স্বাধীনতার মতো মৌলিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন।

ইউএনএইচসিআরের তথ্য অনুযায়ী, মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের বড় অংশ বাংলাদেশ, ভারত এবং দক্ষিণপূর্ব ও দক্ষিণপশ্চিম এশিয়ায় অবস্থান করছে। এর মধ্যে ৮৯ দশমিক ১ শতাংশের অবস্থানই এখন বাংলাদেশে। গত চার দশকে বিভিন্ন সময়ে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের বৈশ্বিক সংখ্যা বিবেচনায় এবং রক্ষণশীল আনুমানিক হিসাব অনুসারে বিশ্বের মোট রোহিঙ্গা শরণার্থীর অন্তত ৪৫ শতাংশ এখন বাংলাদেশে।

চলতি বছরের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ইউএনএইচসিআরের তথ্য অনুযায়ী, এ অঞ্চলে (বাংলাদেশ, ভারত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ড) মোট ১২ লাখ ৭২ হাজার ৮১ জন রোহিঙ্গা শরণার্থী রয়েছেন। এর মধ্যে মালয়েশিয়ায় ১ লাখ ১১ হাজার ৭০০, ভারতে ২৩ হাজার ৩০০, ইন্দোনেশিয়ায় ২ হাজার ৮০০ ও থাইল্যান্ডে ৫০০ জন। আর বাংলাদেশে অবস্থান করছেন ১১ লাখ ৩৩ হাজার ৯৮১ জন, যা এ অঞ্চলে বসবাস করা বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গার ৮৯ দশমিক ১ শতাংশ।

মিয়ানমারে দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতনের শিকার রাষ্ট্রবিহীন রোহিঙ্গারা বিভিন্ন সময়ে নানা দেশে আশ্রয় নিয়েছেন। এ বাস্তুচ্যুতি শুরু হয় মূলত ১৯৭০-এর দশকে। ১৯৭৮, ১৯৯১-৯২, ২০১২ ও ২০১৭—এ চার পর্বে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা মিয়ানমার থেকে পালাতে বাধ্য হন। এভাবে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে রোহিঙ্গারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছেন। তাদের সবেচেয়ে বড় গন্তব্য হয়েছে প্রতিবেশী বাংলাদেশ। এছাড়া তারা আশ্রয় নিয়েছেন পাকিস্তান, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডে। থার্ড কান্ট্রি রিসেটলমেন্ট হওয়া কিছুসংখ্যক রোহিঙ্গা আছেন ইউরোপ, আমেরিকাসহ অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে। সৌদি আরব, পাকিস্তান ও থার্ড কান্ট্রি রিসেটলড রোহিঙ্গাদের সংখ্যা বহু ক্ষেত্রে সরকারিভাবে রেকর্ড হয়নি।

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০১২ সালের পর থেকে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আসতে থাকেন। ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রায় তিন লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে ছিলেন। ২০১৭ সাল থেকে এসেছেন আরো সাড়ে সাত লাখ রোহিঙ্গা। বাস্তুচ্যুত হয়ে আশ্রয় নেয়া ১২-১৩ লাখ রাষ্ট্রবিহীন রোহিঙ্গা শরণার্থী এখন বাংলাদেশে বসবাস করছেন।

ইউএনএইচসিআর, আইওএম, রিফিউজিস ইন্টারন্যাশনাল ও রোহিঙ্গা ডায়াসপোরা গ্রুপগুলোর আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক তথ্য অনুযায়ী, সৌদি আরবে রোহিঙ্গা আছে পাঁচ লাখের ওপরে। এর মধ্যে ৬০-৭০ হাজার বাংলাদেশী পাসপোর্টধারী। পাকিস্তানে আছে দুই-আড়াই লাখের মতো। মিয়ানমারের অভ্যন্তরে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা আছে ৬ লাখ ১৯ হাজার ৪২৯ জন। এছাড়া ভারত, মালয়েশিয়ায়ও আনুষ্ঠানিক হিসাবেরও বেশি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা অবস্থান করছেন। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ায় থার্ড কান্ট্রি রিসেটলড রোহিঙ্গাদের সংখ্যা ১০-২৫ হাজার। সব মিলিয়ে রক্ষণশীল আনুমানিক হিসাব অনুসারে বিশ্বব্যাপী বাস্তুচ্যুত ও রাষ্ট্রবিহীন রোহিঙ্গা বর্তমানে ২৫ লাখের বেশি, যার ৪৫ শতাংশই এখন বাংলাদেশে। অবশ্য মতান্তরে হারটি এর চেয়েও বেশি।

বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের নিয়ে পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হচ্ছে। মিয়ানমার জান্তার চালানো গণহত্যা ও বলপূর্বক বিতাড়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশে আশ্রয় নেয়া রাষ্ট্রবিহীন রোহিঙ্গাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে বাংলাদেশে।

কিন্তু জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা এ শরণার্থী জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে দেয়ায় পরিস্থিতি নাজুক হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় বেশি চাপে পড়ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবিরগুলোয় পর্যাপ্ত খাবার, শিক্ষা, চিকিৎসাসেবা সংকটের শঙ্কা দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রোহিঙ্গাদের অবস্থানের কারণে স্থানীয় বাংলাদেশীরাও নানা সংকটে রয়েছে। এ সংকট আগামী দিনে আরো ঘনীভূত হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর কার্যালয় জানিয়েছে, তারা সরকার ও এনজিওগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা, আশ্রয়, সুরক্ষাসহ জরুরি জীবনরক্ষাকারী সহায়তাকে অগ্রাধিকার দিতে কাজ করছে। পাশাপাশি বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের জন্য সহায়তা কমার আশঙ্কাসহ রাখাইন রাজ্যে মানবিক পরিস্থিতির অবনতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সংস্থাটি।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইস মিডিয়াকে বলেন, ‘রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট এখনো একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ। কক্সবাজারে বর্তমানে ১০ লক্ষাধিক শরণার্থী (রোহিঙ্গা) বসবাস করছে। সরকারের নেতৃত্বে জাতিসংঘ ও সহযোগী সংস্থাগুলো জীবনরক্ষাকারী সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। ২০২৪ সালে শরণার্থী ও আশ্রয়দানকারী জনগোষ্ঠীর জন্য যৌথ কার্যপরিকল্পনার আওতায় আমরা ৫৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহ করেছি। তবে ২০২৫ সালে অর্থায়ন উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এবং এরই মধ্যে কিছুটা কমেছে।’

রাখাইন রাজ্যে ক্রমাগত অবনতিশীল মানবিক পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে গোয়েন লুইস বলেন, ‘বাংলাদেশ সরকারের উদারতা ও আতিথেয়তাকে আমরা স্বাগত জানাই। একটি অধিকারভিত্তিক ও সমাধানকেন্দ্রিক মানবিক সহায়তার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি। অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছায়, দ্রুত ও টেকসইভাবে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে আমরা তাদের প্রস্তুত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের সুযোগ আরো জটিল হয়ে উঠেছে। কারণ রাখাইন এখন আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণে। সেখানে জান্তা সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় জান্তার পাশাপাশি অন্যদের সম্পৃক্ততা জরুরি। কিন্তু গৃহযুদ্ধে মুখোমুখি দুটি পক্ষের মধ্যে সমন্বয় এবং প্রত্যাবাসনের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশের ক্যাম্পগুলোয় সব মিলিয়ে এখন রোহিঙ্গার সংখ্যা ১২ লাখেরও বেশি। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে ২০১৭ সালের নভেম্বরে মিয়ানমারে তৎকালীন ক্ষমতাসীন অং সান সু চির নেতৃত্বাধীন বেসামরিক সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিল, যার মধ্যস্থতায় ছিল চীন। এর অংশ হিসেবে ২০১৮ সালের ১৫ নভেম্বরের মধ্যে রোহিঙ্গাদের প্রথম দলটিকে মিয়ানমারে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও তা আর হয়নি। বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের ১ লাখ ৮০ হাজার জনকে সম্প্রতি মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত করেছে দেশটি। তাদের ফিরিয়ে নেয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত নয়।

জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রসহ ইইউ ও গালফভুক্ত দেশগুলো, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় বিভিন্নভাবে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করছে। এখন যুক্তরাষ্ট্রে সরকার পরিবর্তনের পরে বর্তমান ট্রাম্প প্রশাসন মানবিক ও উন্নয়ন কর্মসূচি বাবদ অনুদান কমিয়ে দিচ্ছে, যার প্রভাব বাংলাদেশেও পড়েছে।

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, ‘প্রথম থেকেই আমরা এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা চেয়ে আসছি। আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন। ১৯৯১ সালের পর প্রত্যাবাসন হয়েছে। ২০১২-এর পর যে ইনফ্লাক্সগুলো হয়েছে, তারপর প্রত্যাবসন বিষয়ে কোনো অগ্রগতি সম্ভব হয়নি। এখনো প্রায় প্রতিদিনই রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। বিশ্বসম্প্রদায়ের সহযোগিতা নিয়েই এদের ব্যবস্থাপনার বিষয় দেখভাল করা হচ্ছে।’

রোহিঙ্গারা নিজ জন্মভূমিতে গণহত্যার শিকার এবং বিতাড়িত, এ বাস্তবতা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলে আসছে জানিয়ে মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, ‘এসব কিছুর প্রভাবে অপরাধপ্রবণতাও রয়েছে রোহিঙ্গাদের মধ্যে, যা মোকাবেলা করতে হচ্ছে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে। সঙ্গে সিভিল প্রশাসনও কাজ করছে। আমাদের মূল লক্ষ্য রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবসন করা। যতদিন তা না হবে ততদিন তাদের জন্য ন্যূনতম ডিগনিফাইড লাইফ নিশ্চিতে আমরা সচেষ্ট রয়েছি। আরাকান রাজ্য এখন মূলত শাসন করছে আরাকান আর্মি, যাদের রাজনৈতিক সংগঠন ইউনাইটেড লিগ অব আরাকান (ইএলএ)। তারা হয়তো তাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গাদের অন্তর্ভুক্ত করেই শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইবেন। তারা রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের সুযোগ করে দেবেন সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।’

সূত্র জানিয়েছে, ঈদুল আজহার ছুটির আগে দেখা গেছে ইউনিসেফের সহায়তায় পরিচালিত অনেক এনজিও তাদের শিক্ষা কার্যক্রম স্থগিত করেছে। সেখানে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার বাংলাদেশী শিক্ষক কাজ করেন। সমসংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের। ইউনিসেফের সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশের প্রায় সাড়ে ১২শ শিক্ষক চাকরিচ্যুত হয়েছেন। তারা পরবর্তী সময়ে রাস্তাঘাটও অবরোধ করেছেন। একপর্যায়ে দাবি তোলা হয় যে হয় ওই শিক্ষকদের চাকরিতে পুনর্বহাল করতে হবে, নয়তো শিক্ষা কার্যক্রম স্থগিত করতে হবে। পরে ইউনিসেফ আপাতত ক্যাম্পে শিক্ষা কার্যক্রম স্থগিত করেছে।

শিক্ষা ছাড়াও স্বাস্থ্য, শেলটার, ওয়াশ এসব গুরুত্বপূর্ণ খাতে সাহায্য কমে এসেছে। ফলে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সংস্থা তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নিচ্ছে। খাদ্যের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতার ফলে এখন পর্যন্ত মাসে মাথাপিছু ১২ ডলার করে দেয়া হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা না করলে এটিও কমে যাওয়ার শঙ্কা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশে দীর্ঘদিনের সংরক্ষিত বন রোহিঙ্গাদের বসতি নির্মাণের কারণে ধ্বংস হয়েছে। আবার রোহিঙ্গাদের অবস্থান স্থানীয় বাংলাদেশীদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। অনেক রোহিঙ্গা ক্যাম্পে খাদ্য ও কাজের সুযোগের অভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে। এতে স্থানীয় নিম্ন আয়ের অনেক মজুর কাজ হারাচ্ছেন। কারণ পরিস্থিতির কারণে রোহিঙ্গারা অনেক কম দামেও শ্রম বিক্রিতে আগ্রহী।

মিয়ানমারভিত্তিক অনলাইন সংবাদমাধ্যম ইরাওয়ার্দির খবর বলছে, ২০২৩ সালের নভেম্বরে রাখাইন অঞ্চলের ১৭টি শহরের ১৪টি দখলে নেয় দেশটির আদিবাসী সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মি (এএ)। পরে বাকি তিনটি দখলে নেয়ার দাবি করা হলেও ওই শহরগুলোয় জান্তা সরকারের সঙ্গে তাদের সংঘাত চলমান রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীগুলো এ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এএর সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে।

মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মানবিক সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার, জাতিসংঘ ও সহযোগীদের উদ্যোগে ২০২৫-২৬ দুই বছরের যৌথ প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা (জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যান) নেয়া হয়। এ পরিকল্পনার প্রথম বছরের জন্য ৯৩৪ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার তহবিল আহ্বান করা হয়। যার মাধ্যমে কক্সবাজার ও ভাসানচরে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা এবং উখিয়া-টেকনাফের স্থানীয় জনগণ মিলে প্রায় ১৫ লাখ মানুষ উপকারভোগী হবেন। কিন্তু সরকারি একটি সূত্রের বরাতে নিশ্চিত হওয়া গেছে, এ অর্থের মাত্র ১৫ শতাংশ পাওয়া গেছে।

কৃতজ্ঞতা : দৈনিক বণিক বার্তা অনলাইন